Le catacombe di Santa Tecla sorgono a poca distanza dalla Basilica di S. Paolo, sulla Via Ostiense, lungo l'odierna Via Silvio D'Amico.

Le catacombe di Santa Tecla sorgono a poca distanza dalla Basilica di S. Paolo, sulla Via Ostiense, lungo l'odierna Via Silvio D'Amico.

L'identificazione di questa zona sepolcrale con le catacombe di S. Tecla si deve all'impegno di un grande studioso di Archeologia cristiana del diciannovesimo secolo, Mariano Armellini che tra i primi si occupò dell'ipogeo.

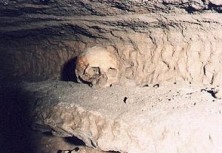

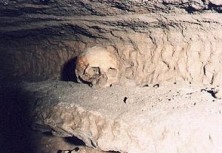

Si tratta di un sito particolarmente interessante e complesso: oltre alla parte sotterranea infatti, e' ancora visibile in discrete condizioni, in corrispondenza delle catacombe sottostanti, un'area cimiteriale sub-divo, (in superficie) che accoglieva mausolei pagani, sviluppatasi tra il primo ed il terzo secolo d.C. Il fulcro dell'intero complesso sotterraneo è una basilichetta in cui si trova la tomba venerata della martire, da essa si diparte poi tutta una serie di gallerie sepolcrali che presentano sistemi di sepoltura particolarmente originali, e che rappresentano quasi un unicum in ambiente romano.

E' ormai certo che questa basilichetta sia stata impiantata sfruttando un complesso cimiteriale preesistente e più antico sul quale si sarebbe poi andata ad impostare l'attuale catacomba, stravolgendone l'assetto originario. Si trattava in origine di un piccolo cimitero ipogeo costituito da una semplice galleria sulla quale si aprivano dei cubicoli e delle nicchie e nel quale venne sepolta la martire probabilmente in epoca dioclezianea. L'ingresso era costituito da una stretta scala.

Questa prima fase cimiteriale viene collocata, sulla base di studi topografici e delle strutture rinvenute sul luogo, alla fine circa del terzo secolo d.C. La creazione della basilichetta risale invece agli inizi del quarto secolo, subito dopo la pacificazione di Costantino.

La cronologia è desumibile con una certa sicurezza dallo studio delle strutture murarie. In questo periodo poi è molto frequente il desiderio di ingrandire i centri di culto, di valorizzarli e di rendere più facile la loro visita ai pellegrini che sempre più numerosi giungevano nella città.

Per creare la basilichetta si allargò la galleria precedente, venne mantenuta intatta la parete nord, mentre quella sud fu totalmente distrutta per consentire l'allargamento. Interessante notare come sulla parete nord in alcuni punti è perfettamente visibile l'attacco originario della prima volta, si vede una specie di arcuatura lungo tutto il muro che ci permette di immaginare come doveva essere la galleria preesistente. Ci fu un innalzamento della volta originaria e la creazione di nuove nicchie sulle pareti, l'ingresso rimase quello originario, con l'allargamento della scala, per rendere piu' facile l'accesso ai pellegrini. La basilichetta è suddivisa in tre ambienti da tre doppie arcate che poggiano su pilastri. Il sepolcro venerato si trova all'estremità occidentale della basilichetta.

Si tratta di un monumentale arcosolio con mensa nella parte superiore ed e' particolare per le sue insolite dimensioni in un ambiente cosi' piccolo. Per favorire l'illuminazione in questo punto venne aperto, in corrispondenza della tomba, un grande lucernario. Tutte le pareti della nuova struttura vennero ricoperte da intonaco bianco, decorato con motivi lineari rossi di cui restano alcune tracce soltanto alla base della scala d'accesso. In seguito all'impianto della basilichetta, intorno alla meta' del quarto secolo, fu deciso di ampliare ancora di più l'area sotterranea di sepoltura e di creare nuove gallerie cimiteriali che avessero la funzione di retrosanctos. Per retrosanctos si intende un luogo vicino alla tomba del martire in cui i fedeli vogliono essere sepolti per godere, secondo la tradizione, dell'intercessione del martire. Nelle immediate vicinanze dell'arcosolio venerato si affollano infatti numerosissime deposizioni che vanno progressivamente diminuendo più ci si allontana dalla basilichetta.

Nelle gallerie è presente un sistema di sepolture particolarmente originale e raro che non si trova simile in nessun'altra catacomba a Roma .

Sulle gallerie poi si aprono dei vasti cameroni, chiamati pozzi sepolcrali, che si sviluppano in profondità, sino a raggiungere un livello di quasi tre metri al di sotto del piano delle gallerie. Le pareti dei cameroni sono totalmente occupate da file ordinate di loculi che sono stati scavati in modo regolare, con le stesse misure ed alle stesse distanze. Nei pavimenti poi sono ricavate anche diverse forme. Questo non sarebbe tanto strano, visto che un sistema simile è presente anche in altre catacombe, tra le quali, per citarne una che si trova nella stessa zona, quella di Commodilla, anch'essa caratterizzata dalla presenza di questi pozzi.

Estremamente interessante invece è il fatto che lo spazio centrale di questi cameroni fosse totalmente riempito da sepolture a cappuccina, le une addossate alle altre, in modo da sfruttare lo spazio nel modo più intensivo possibile.

Le tombe venivano dapprima poste sul piano pavimentale separate le une dalle altre da lastroni fittili e, una volta esaurito questo spazio, le altre venivano sistemate sopra alle prime in modo da formare tanti strati uno sopra l'altro. Spesso gli strati erano separati, ad altezze costanti, da una gettata di calce per motivi igienici.

La cosa che più colpisce in questo caso è il totale anonimato che caratterizza questo tipo di sepoltura, di solito le deposizioni sono caratterizzate da iscrizioni con nomi o più spesso da oggetti o segnali che permettano il riconoscimento da parte dei parenti del defunto. Qui invece questa sorta di personalizzazione del sepolcro è del tutto assente, le sepolture si dispongono una sopra l'altra disordinatamente per tutta l'altezza della camera. Quando i cameroni erano riempiti l'ingresso veniva chiuso con dei muri, di solito in tufelli e mattoni, alcuni dei quali sono rimasti conservati ancora in sito.

Una particolarità di questa catacomba, che ha suscitato grande interesse durante i lavori di sterro della struttura, è la notevolissima quantità di materiale laterizio rinvenuto in tutto il complesso. Laterizi di ottima fattura, sesquipedali e bipedali, erano utilizzati in modo massiccio nelle tombe a cappuccina che venivano ammassate nei grandi cameroni. Di solito non è un fenomeno riscontrabile altrove, almeno non di questa entità, il materiale ritrovato è veramente abbondante e di buona qualità, il che appare molto strano se si pensa che era destinato ad essere ammassato e poi ricoperto da altre tombe o da calce, sarebbe stato più logico usare materiale di riutilizzo o di scarto ed invece i laterizi risultano essere stati usati qui per la prima volta.

Si sono tentate varie ipotesi al riguardo, ma la soluzione sembra essere stata trovata in seguito ad un accurato e paziente studio di tutti i bolli rinvenuti. Risulta infatti evidente che i laterizi sono tutti risalenti alla stessa epoca, il periodo compreso tra Settimio Severo e Caracalla, nel terzo secolo, e soprattutto si è notato che provengono quasi tutti da una stessa fabbrica.

E' quindi possibile che i fossori si fossero serviti di un deposito di materiale non utilizzato, ma ammassato nelle vicinanze durante grandi imprese edilizie risalenti al secolo precedente. Probabile destinazione originaria di questi laterizi potevano essere le Terme di Caracalla, il luogo del deposito era relativamente vicino al cantiere e il trasporto era reso più facile dalla presenza del fiume.

E' quindi possibile che i fossori si fossero serviti di un deposito di materiale non utilizzato, ma ammassato nelle vicinanze durante grandi imprese edilizie risalenti al secolo precedente. Probabile destinazione originaria di questi laterizi potevano essere le Terme di Caracalla, il luogo del deposito era relativamente vicino al cantiere e il trasporto era reso più facile dalla presenza del fiume.

Le pitture presenti in questa catacomba non sono molto numerose, nella maggior parte delle gallerie sono pressoché assenti. Anche il loro valore artistico non è particolarmente rilevante, risultano essere piuttosto primitive e rozze nell'esecuzione. Si tratta però sempre di esempi interessanti di iconografia cimiteriale cristiana che trovano riscontri in altre catacombe e cicli pittorici del repertorio pittorico cristiano.

Si trovano infatti rappresentati tutti i temi più comuni e diffusi anche in altre catacombe, dalla raffigurazione del profeta Daniele tra i leoni, alla figura dell'orante, dal miracolo della rupe alla guarigione del paralitico.

La maggior parte delle pitture sono visibili in un cubicolo doppio che si apre in una delle gallerie aggiunte in una seconda fase.

Della decorazione della basilichetta non rimane praticamente nulla, fu infatti l'ambiente maggiormente riutilizzato nei secoli successivi e quindi più esposto a danneggiamenti ed alterazioni. Per anni fu infatti destinato alla funzione di cantina da parte dei proprietari del terreno.

Sappiamo che le pareti erano ricoperte da intonaco bianco con decorazioni lineari di colore rosso. Uniche tracce superstiti si trovano ai piedi della scala, dove sono ancora visibili alcuni dei riquadri delimitati da fasce rosse e decorati con sbiadite immagini di fiori stilizzati.

Accanto alla basilichetta sotterranea ed in diretto collegamento con essa si trova un ambiente dalla forma irregolare, diviso al suo interno in tre vani. Dall'analisi delle strutture risulta chiaro che il complesso ha subìto delle trasformazioni e che presenta almeno due fasi di vita successive.All'inizio, attorno al primo secolo d.C., gli ambienti non avevano funzione cimiteriale in quanto all'altezza del primo livello non sono state trovate tracce di sepolture. Dopo un periodo di abbandono, durante il quale si accumularono terre sul piano pavimentale fino ad elevarne il livello di circa 80 cm., la zona venne resa nuovamente accessibile e sfruttata con scopo cimiteriale, attorno alla metà del terzo secolo, probabilmente in concomitanza con la deposizione della martire nel piccolo ipogeo adiacente.

A questo punto gli ambienti vennero messi in comunicazione con il cimitero tramite lo sfondamento di una parete, vennero aperti dei loculi e delle forme sul pavimento per accogliere tutti i fedeli che volevano essere sepolti accanto alla martire. Piuttosto difficoltoso risulta ricostruire la storia di Tecla e le vicende relative al suo martirio. Le opinioni degli studiosi che si sono occupati di questa questione sono spesso divergenti in quanto, in base all'interpretazione topografica e cronologica del monumento e della basilichetta, sono arrivati a conclusioni diverse.

Alcuni, tra i quali lo Styger, ritengono che la Tecla qui venerata sia la santa martire Tecla di Iconio, venerata in Oriente e soprattutto a Seleucia dove in origine si trovava la sua sepoltura. In seguito le reliquie della santa sarebbero state trasportate a Roma e deposte nel cimitero dell'Ostiense per la sua vicinanza con la basilica di S.Paolo.

Tecla di Iconio infatti, secondo gli "Acta Pauli et Teclae", era strettamente legata alle vicende dell'apostolo e si era convertita in seguito alla sua predicazione. Il Fasola invece, in base ai suoi studi sul complesso cimiteriale esclude l'ipotesi di una traslazione di reliquie in questo luogo ed è fermo sostenitore dell'esistenza di una martire romana, di nome Tecla, probabilmente vittima delle persecuzioni di Diocleziano, sepolta in questo luogo per la vicina presenza della basilica di S. Paolo, cui la sua omonima più nota era legata.

Per Roma Sotterranea, Valeria Pelli

Le catacombe di Santa Tecla sorgono a poca distanza dalla Basilica di S. Paolo, sulla Via Ostiense, lungo l'odierna Via Silvio D'Amico.

Le catacombe di Santa Tecla sorgono a poca distanza dalla Basilica di S. Paolo, sulla Via Ostiense, lungo l'odierna Via Silvio D'Amico. E' quindi possibile che i fossori si fossero serviti di un deposito di materiale non utilizzato, ma ammassato nelle vicinanze durante grandi imprese edilizie risalenti al secolo precedente. Probabile destinazione originaria di questi laterizi potevano essere le Terme di Caracalla, il luogo del deposito era relativamente vicino al cantiere e il trasporto era reso più facile dalla presenza del fiume.

E' quindi possibile che i fossori si fossero serviti di un deposito di materiale non utilizzato, ma ammassato nelle vicinanze durante grandi imprese edilizie risalenti al secolo precedente. Probabile destinazione originaria di questi laterizi potevano essere le Terme di Caracalla, il luogo del deposito era relativamente vicino al cantiere e il trasporto era reso più facile dalla presenza del fiume.