Scoperta nel 1905, in massima parte è rimasta com'era. Purtroppo le prime tombe ai piedi della scala furono devastate dai proprietari del vigneto soprastante, i quali, dopo la casuale scoperta, s'illusero di trovare il "tesoro".

Scoperta nel 1905, in massima parte è rimasta com'era. Purtroppo le prime tombe ai piedi della scala furono devastate dai proprietari del vigneto soprastante, i quali, dopo la casuale scoperta, s'illusero di trovare il "tesoro".

La nostra catacomba si trova Ad Decimum -sottintendendo miliarum - della Via Latina, e cioè a circa 15 km da porta Capena, appartenente alle cosiddette Mura Serviane: troppo distante per servire ai cristiani di Roma. Era invece il cimitero di un villaggio che da fonti epigrafiche sappiamo si chiamava vicus angusculanus ed era, diremmo oggi, una frazione di Tusculum. Ma su tre "fistulae aquariae" (segmenti di tubi di piombo per la conduzione dell'acqua) risulta invece il nome di PVB (lica) Decimiensium, cioè Comunità dei Decimiensi (o abitanti al Decimo Miglio). Delle varie ipotesi la più probabile è che gli abitanti del piccolo nucleo abbiano, col tempo, preso il nome della stazione di posta "Ad Decimum", nome che risulta in una carta topografica dell'impero, la tavola Peutingeriana. Se al villaggio tuscolano, forse assai modesto ma alquanto vivificato dal traffico della stazione di posta e del tratturo che provenendo dall'Alta Valle dell'Aniene, traversava la via Latina e conduceva le greggi al mare, aggiungiamo il personale delle ville d'intorno, possiamo giustificare le circa 1000 tombe che dal III al V secolo riempirono il cimitero cristiano.

La scoperta, del tutto casuale, fu dovuta ai proprietari del vigneto soprastante mentre eseguivano lo "scassato" e cioè quella serie di buche profonde circa un metro che allora si facevano ogni trenta o quaranta anni per ripiantare viti nuove in luogo delle vecchie ormai esauste. A quanto pare, capitarono proprio sull'inizio della scala che stava circa un metro e mezzo sotto il piano di calpestio.

Alla ricerca del "tesoro", cominciarono ad aprire le tombe, tutte di bambini come si desume dalla lunghezza, che stavano ai lati della scala, provocando una parziale rovina delle pareti. Per giungere in fondo alla scala dovettero scavare perché la catacomba era piena del fango che l'acqua meteorica penetrando aveva portato con sé. Si trattava di una stratificazione di limo accumulatosi in circa quindici secoli.

Ai piedi della scala stavano, purtroppo, le tombe più ricche, subito aperte a colpi di piccone: non si trovò nulla e, per rifarsi in parte della delusione, gli avidi ricercatori, si vendettero i marmi che non avevano fracassato. Poi proseguirono avanti e ai lati, ma senza alcun successo, per cui fortunatamente smisero di scavare, anche perché costava. Una certa devastazione, tuttavia durò per sette anni, sino a quando i benemeriti Monaci dell'Abbazia Greca, visto che né lo Stato, né la S.Sede si decidevano a comprare il terreno della catacomba, decisero di acquistarlo. Dopodiché si potette procedere allo scavo archeologico. La prima campagna si svolse fra l'autunno del 1912 e la primavera dell'anno seguente e terminò con una festa resa più solenne dalla coincidenza del 160° centenario del cosiddetto "Editto di Costantino". Direttore dello scavo fu il Padre Sisto Scaglia, cisterciense.

Una seconda campagna di scavo fu condotta dal 1916 al 1919. Fu diretta, ma non sembra per tutto il periodo, dall'archeologo Iosi. Ad essa presero parte specialmente prigionieri di guerra austriaci che preferirono questo lavoro al campo di prigionia. Vi consigliamo, per meglio procedere nella visita, di visionare la pianta della catacomba. La catacomba si articola in cinque gallerie: una centrale, in linea con la scala, due che si diramano a sinistra, una che si diparte sulla destra ed è tagliata perpendicolarmente dalla quinta. Come si può vedere dalla pianta, esse sono state indicate però con sei lettere, in senso orario dalla "A" alla "F", per comodità di gestione. Il totale delle gallerie, compresi undici diverticoli e sub-diverticoli, misura in complesso circa 225 metri. Per avere un'idea in relazione alle più grandi catacombe di Roma, che si misurano in chilometri, consideriamo che quella di Callisto si calcola sui 20. Tra le 50 laziali è invece una delle più grandi. Ma l'importanza del cimitero "Ad Decimum" sta, come abbiamo accennato, nel suo notevole stato di conservazione. E' preferibile nella visita procedere in successione cronologica piuttosto che topografica, cominciando dalla scala, che ovviamente precedette lo scavo delle gallerie di cui la più antica, la "C", viene datata alla seconda metà del III secolo. La scala scende diritta con 31 gradini piuttosto alti alla profondità di circa 9 m. Essa è preceduta da 7 gradini moderni in mattoni, che la raccordano all'ingresso. E' coperta da una volta di cementizio di cui manca la prima parte, quella che emergendo dal terreno serviva da ingresso. Ai lati, scendendo, si vedono ancora le tombe aperte dei bambini. Ai piedi della scala, a destra, i tre cubicoli devastati, di età più tarda, che poi si visiteranno. Il breve spazio si apre in alto nella canna cilindrica di un lucernario, che in realtà è la parte superiore di un pozzo preesistente al cimitero. I cristiani scavarono la scala diretti a questo pozzo, tagliandone la canna e chiudendola in basso con una pietra. Poi scavarono a destra una cisternetta comunicante col pozzo, per attingere l'acqua. Questa serviva nelle catacombe per impastare la malta necessaria per chiudere ermeticamente le tombe ma serviva anche per le cerimonie funebri che erano accompagnate da pasti, antica usanza pagana che la Chiesa non aveva creduto opportuno estirpare, ma aveva cristianizzato con preghiere e con l'invito ai poveri, i quali vi trovavano una buona occasione per sfamarsi.

Dal lucernario procediamo per il secondo tratto della galleria "C" che dal contenuto e dalla grafica delle iscrizioni viene datata, come abbiamo accennato, alla seconda metà del III sec. ed è considerata la galleria più antica. Qui le tombe sono chiuse (meno quelle del diverticolo "C1") perché non vi giunse l'opera devastatrice. Le iscrizioni sono in greco e in latino dato che in quel periodo nelle comunità cristiane d'occidente ancora si parlava più il greco che il latino.

La prima che incontriamo subito a destra è in greco, come al solito assai sgrammaticato, ma è un'interessante professione di fede.

Nel nome del Signore Cristo io credo Aurelia Prima (segue un'aggiunta posteriore, non "rubricata", cioè non ripassata in rosso: E P

Seguono tre iscrizioni latine, di cui una capovolta, forse a causa dell'analfabetismo del fossore (così erano chiamati gli addetti ai cimiteri).

Dalla galleria "C" si passa al primo tratto della "D", dove sul muro di sinistra è stata affissa la riproduzione di una lapide purtroppo anch'essa rubata. Dice l'iscrizione: "Al benemerito Speranzio i suoi colliberti fecero; (A lui) che visse più o meno 50 anni. Al benemerito, in pace ".

I liberti erano gli schiavi affrancati, e colliberti erano quelli affrancati da un medesimo padrone. Essi portavano generalmente tutti lo stesso "nomen", cioè cognome, che era quello dell'ex padrone, ed essendo stati insieme per tanti anni, conservavano dopo l'affrancazione vincoli di amicizia. Perciò quando Speranzio muore gli ex compagni di schiavitù gli dedicano la lapide. In quanto alla formula "più o meno" riferita all'età, essa ha una certa frequenza nelle iscrizioni latine e greche e ciò ha fatto pensare che i Romani non avessero uffici anagrafici; li avevano certamente ed inoltre facevano ogni cinque anni regolarmente il censimento. Ma Speranzio era stato uno schiavo e gli schiavi erano cose, non persone.

A metà circa della sua lunghezza la "D" s'incontra perpendicolarmente con un'altra che nel tratto di sinistra è stata denominata "E", in quello di destra "F". All'incrocio vi è un lucernario che, come si può facilmente constatare, fornisce pochissima luce. Con quali mezzi era dunque illuminata la nostra catacomba? Certamente non come si vede talvolta nei film con torce, che sarebbero state inadatte, ma, come sappiamo da ritrovamenti e da immagini, con piccole lucerne di terracotta, forse anche di metallo, alimentate ad olio e poggiate su mensole che ancora si vedono, o appese con ganci alle pareti. Questo tipo di lucernario invece, anche se dava poca luce, serviva ottimamente per la circolazione dell'aria e per estrarre la terra di scavo.

Nella galleria "E" vi sono due iscrizioni greche con la solita formula "en eirene", equivalente alla latina "in pace", e due latine, di cui una riferita sicuramente a grecofoni: il defunto Fedimo, e la dedicante Seleucide. Qui dovremmo essere verso la fine del III secolo o, al massimo, all'inizio del IV. Al termine di questa galleria si può vedere, perché lasciata scoperta (ma non aperta), una tomba sul pavimento molto simile a quelle in parete. Queste tombe, chiamate forme, sono dovunque si vada nella catacomba, ma coperte da un palmo di terra affinché non si logorino le giunzioni fra le tegole e non si sconnettano queste ultime.

Tornati all'inizio della "E" possiamo fare qualche considerazione sulla tipologia delle tombe. La maggior parte di esse sono in parete e si chiamano "loculi". Sono state scavate sempre "per lungo", non in profondità, come sono invece i moderni fornetti. Sono chiuse generalmente con tegole, talvolta con marmi, però si vede che si tratta quasi sempre di materiale di reimpiego. Ma ci sono altre sepolture poste nell'angolo fra la parete e il suolo, generalmente chiamate "d'angolo" ma anche "a spiovente". Sembra che siano una peculiarità di questa catacomba. In seguito si vedranno altri tipi di tombe.

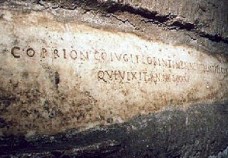

All'inizio del secondo tratto della galleria "D" troviamo a sinistra una tomba con iscrizione latina: "Coprion fece alla benemerita moglie Florentina che visse 31 anni"(vedi foto). Iscrizioni latine con nomi greci (Coprion) e viceversa sono frequenti nell'epigrafia cristiana, poiché le prime comunità cristiane in occidente erano di ebrei parlanti il greco, poi miste di grecòfoni e latinòfoni, i quali ultimi verso la fine del III secolo, aumentando di numero, presero il sopravvento. In questo tratto vi sono quattro lapidi latine, due greche e una mista: siamo ancora fra il III e il IV secolo.

All'inizio del secondo tratto della galleria "D" troviamo a sinistra una tomba con iscrizione latina: "Coprion fece alla benemerita moglie Florentina che visse 31 anni"(vedi foto). Iscrizioni latine con nomi greci (Coprion) e viceversa sono frequenti nell'epigrafia cristiana, poiché le prime comunità cristiane in occidente erano di ebrei parlanti il greco, poi miste di grecòfoni e latinòfoni, i quali ultimi verso la fine del III secolo, aumentando di numero, presero il sopravvento. In questo tratto vi sono quattro lapidi latine, due greche e una mista: siamo ancora fra il III e il IV secolo.

Ma qui è necessario introdurre un altro argomento: si è constatato che nelle iscrizioni cristiane, assai più che in quelle pagane, appaiono in discreta percentuale nomi strani, o sgradevoli, o ridicoli, o addirittura ignominiosi. La prima iscrizione di destra di questa galleria, mutila nella parte sinistra, nomina un Dyscoli, genitivo di Dyscolus, che vuol dire: bisbetico, intrattabile; quindi un nome sgradevole. Ma Dyscolus potrebbe essere stato un soprannome con cui amici o parenti abbiano voluto scherzosamente ricordarlo. Coprion però è il dedicante: il suo nome ha voluto apporlo egli stesso e Coprion significa "sterco". Su questi strani nomi delle iscrizioni cristiane (perché nelle pagane il fatto è rarissimo) è nata necessariamente una discussione che dura da un paio di secoli. Le prime ipotesi furono che ferventi cristiani assumessero volontariamente questi nomi col battesimo (che si riceveva da adulti) per desiderio di auto umiliazione o per premunirsi contro il gravissimo peccato della superbia. Ma poi si ricercarono altri motivi, specialmente per i nomi più frequenti "Stercorius" (=greco Coprion) e "Proiectus"; si pensò ai bambini che i Greci abbandonavano presso i mucchi di sterco con la speranza che fossero raccolti dai contadini che venivano a prendersi il concime. Ma forse l'opinione più credibile è ancora la prima.

Altre lapidi di un certo interesse sono quella greca del cipriota Epafrodito, l'unico di cui si sia ricordata l'origine, e quella di Granis (nome di un fiume persiano), scritta in caratteri greci, ma con una parola greca e una latina sgrammaticata; certamente due schiavi o liberti delle ville d'intorno.

Ripartendo dall'incrocio imbocchiamo la galleria "F", il cui primo tratto è di sole tombe di bambini, come si comprende dalla lunghezza dei loculi. Superati i due diverticoli di sinistra ("F1") e di destra ("F3") troviamo a sinistra una lapide latina posta verticalmente. Poiché ciò non può imputarsi all'ignoranza del fossore, come nel caso della lapide rovesciata, si è dovuto pensare ad altre cause. L'esame del testo, nel contenuto e nella grafia, ha fatto concludere che si tratti di una lapide pagana del II secolo reimpiegata qui, dove siamo ormai all'inizio del IV, come chiusura. Questi marmi e tegole usati nelle tombe povere generalmente non dovevano essere comprati, ma "rimediati" in qualche maniera. Di lapidi poste verticalmente in questa galleria ve ne sono ben tre e questo particolare ci aiuta a farci un'idea del ceto sociale dominante in questa catacomba; nella quale, più avanti a sinistra troviamo tuttavia una bella lapide incisa. Poche e semplici parole: "Al benemerito Marciano./ Ilaro al carissimo fratello./ In pace.". Ma tre incisioni abbelliscono il marmo: un Buon Pastore coll'agnello sul collo, due pecore e due alberi ai lati; una colomba che becca un grappolo d'uva; due altre colombe affrontate sopra un'anforetta panciuta, su alto piede. Sappiamo che il Buon Pastore è il simbolo della salvezza, che le due colombe sull'anfora indicano il "refrigerium", cioè la pace che l'anima trova finalmente dopo il travaglio terreno; meno chiaro è il significato della seconda rappresentazione: forse è l'anima che assapora le dolcezze della vita ultraterrena.

Ritornando indietro si può entrare nel diverticolo "F3" dove c'è la lapide che Proficio, lettore ed esorcista, dedica alla moglie Istercoria, con cui era vissuto 24 anni, 6 mesi e 26 giorni. Certamente il nome Stercoria (perché la I iniziale è un'aggiunta eufonica) rientra in quei nomi umilianti di cui abbiamo già parlato. In quanto a Proficio, ecclesiastico rivestito di due ordini minori, perché è lettore di libri sacri e scacciatore di demoni dai corpi e dai luoghi infestati, la sua figura ci apre uno spiraglio su quella che doveva essere la piccola comunità cristiana di Ad Decimum.

Dalla galleria "F" si ritorna al sito del pozzo e, sempre seguendo la successione cronologica, s'imbocca la galleria "B", più o meno coeva della "F". Si inizia passando sopra una griglia che impedisce di calpestare la lapide di Lucil(l)a, posta sopra una forma o tomba terragna. A circa metà della galleria, sulla destra, vi è una tomba semiaperta Sul margine inferiore si legge, graffito sulla malta, "Susanna in pace". Di queste scritte che, non costando nulla, erano alla portata di tutti, ce ne sono in giro per la catacomba alcune decine, spesso di difficile lettura perché in corsivo. Questa è preceduta e seguita dal monogramma cristologico, formato dalle prime due lettere del nome (Christòs) e usato come insegna militare da Costantino. Di questi segni ce ne sono altri nella galleria, la quale può così essere datata in età costantiniana, e cioè nella prima metà del sec. IV. Ritornati al pozzo si visitano i tre cubicoli del primo tratto della "C". Si tratta delle tre ricche cappelle funerarie devastate dai vignaioli al tempo della scoperta.

Il più vicino al pozzo, contrassegnato "C2", è interamente ricoperto di pitture purtroppo mal conservate, ma leggibili. Esse sono state studiate (dopo che nel 1980/81 erano state ripulite) dal Prof. P. Alejandro Recio Y Veganzones, docente di iconografia nel Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Non si tratta di affreschi, ma di pitture a tempera e cioè di colori naturali uniti ad un collante. La parete di destra (entrando) rappresenta un collegio apostolico, ma gli apostoli sono soltanto sei per ragioni di spazio. Sono vestiti di tunica e pallio e stanno seduti con al centro un Cristo senza barba. Il dipinto, come gli altri del cubicolo, è stato datato alla seconda metà del IV secolo. Il cristianesimo è ormai trionfante nell'impero e dipinge in modo trionfalistico. Il Cristo è l'imperatore fra i suoi cortigiani (la Maiestas Domini) o un filosofo tra i suoi allievi (il Christus Magister). Nella stessa parete, a sinistra di chi guarda, è rappresentata un'adolescente con le braccia allargate e le palme verso l'alto. E' la cosiddetta orante, forse la personificazione della fede, o dell'anima che colloquia col Signore. L'immagine è priva della parte inferiore per gli effetti della ormai nota devastazione, così come il collegio apostolico è segnato da numerosi colpi di piccone. L'orante porta tunica e dalmatica, una veste a maniche assai larghe, che conferma la datazione intorno al 370. Sul soffitto, in fondo al cubicolo, è un uomo nudo fra due leoni: certamente Daniele, simbolo della salvezza. Nella parete di sinistra, nella curvatura sopra la tomba c'è un'altra orante. Non si distinguono i tratti del viso, ma la testa appare incorniciata da un velo bianco; si tratta dunque di una matrona, quindi non di una personificazione ma del ritratto della defunta.

Nella parte anteriore del soffitto abbiamo un Buon Pastore con due animali per parte, pecore o forse capre.

Nel cubicolo fu trovato un pezzo di lapide, poi andato perduto, che accennava a un (pre)SBY(ter): c'era dunque la tomba di un sacerdote. Il cubicolo attiguo, indicato con "C3", contiene, fra le altre, due tombe orizzontali ricavate "a risparmio" nel tufo e molti marmi spezzati. Vi è però anche la lapide dell'esorcista Fausto, che va ad aggiungersi a quella del collega Proficio, già incontrata.

Il terzo cubicolo, contrassegnato "C4", è il più grande e doveva appartenere a un gruppo familiare importante. Conteneva molte tombe, di cui però non rimane alcuna lapide. Al centro resta, privata dei suoi marmi, una tomba cosiddetta "a baldacchino", perché imita i letti dei nostri bisnonni con colonnine e copertura. E' un tipo di tomba che si può vedere a Napoli, in Sicilia e a Malta. Nel Lazio è rarissima. In questa, due dei pilastri sono crollati, per opera degli scopritori, e si è dovuto rifarli di mattoni. Anche il pavimento di questo cubicolo era rivestito di marmi dello spessore di circa 15 cm. C'era all'interno del cubicolo un sarcofago, che fu venduto dai vignaioli.

Ai piedi della scala, a sinistra di chi scende, inizia la galleria "A" che sta ad un livello più alto di circa un metro rispetto al resto della catacomba. Subito all'inizio della galleria "A", a sinistra, la tomba di famiglia del Diacono Gennaro, che egli s'era fatta per sé, per la sua "costola" Lupercilla e per la figlia Martyria ch'era vissuta tre anni, sei mesi e cinque giorni. L'affettuoso appellativo con cui egli denomina la moglie ha un chiaro riferimento biblico alla costola di Adamo. La tomba è certamente fatta al momento della morte della figlia. Con Gennaro la gerarchia ecclesiastica può dirsi sufficiente (un lettore, due esorcisti, un diacono e un sacerdote) a testimoniare l'esistenza di una piccola comunità organizzata in Chiesa nella località di Ad Decimum.

La tomba di Gennaro viene tipologicamente denominata "ad ara", come la successiva. Davanti invece, a destra, vi sono due "arcosoli" anomali, perché hanno un angolo sorretto da un pilastro. Veramente davanti alla tomba di Gennaro vi era un candelabro romano del I sec., che fungeva da colonna e che fu divelta e rubata in una notte degli anni '70: si dovette sostituirla con l'attuale brutto pilastro.

Più avanti troviamo dei veri arcosoli, cioè tombe sovrastate da un arco; sono però privi di ornamentazione. Dalla sinistra della galleria si diparte il diverticolo denominato "Al". La sua prima tomba a sinistra è del tipo "a mensa", simile all'arcosolio, ma sovrastata da un soffitto piano. Davanti vi è una tomba "a forno". Si tratta di una tomba collettiva munita di una grande apertura quadrangolare.

Più avanti troviamo dei veri arcosoli, cioè tombe sovrastate da un arco; sono però privi di ornamentazione. Dalla sinistra della galleria si diparte il diverticolo denominato "Al". La sua prima tomba a sinistra è del tipo "a mensa", simile all'arcosolio, ma sovrastata da un soffitto piano. Davanti vi è una tomba "a forno". Si tratta di una tomba collettiva munita di una grande apertura quadrangolare.

Dovevano essere tombe fatte in momenti di emergenza per seppellire più defunti insieme, per esempio in tempi di epidemie.

Sempre a destra, la ricca tomba successiva, interamente decorata da pitture imita, secondo il già nominato Prof. Recio, un'abside, forse quella del Mausoleo di Costantina in Roma. Sul fondo è rappresentata la "traditio legis " cioè la consegna della Legge da parte di Cristo a S.Pietro. Infatti si vede il Cristo veniente di tra le nubi che porge a Pietro con la mano sinistra un rotolo in parte svolto, su cui si lesse a suo tempo: "Dominus legem dat", che però secondo il Recio vorrebbe significare: "il Signore proclama la legge". Pietro si presterebbe soltanto a sorreggere un capo del rotolo, con le mani sotto il pallio, come si conviene a un personaggio di corte che riceve un oggetto dall'imperatore. Dall'altra parte sta Paolo, facilmente riconoscibile dai lineamenti aguzzi e la barba a punta. Sul palmizio dietro a Paolo sta un uccello nero, l'araba fenice, un mito etiopico-egizio. Si raccontava di questo uccello che vivesse 500 o 600 anni, morisse auto incendiandosi e poi risorgesse dalle proprie ceneri. I cristiani lo presero per simbolo della resurrezione dei corpi e S.Paolo, che aveva parlato di ciò, veniva rappresentato con vicino questo mitico uccello.

Ai lati della testa del Cristo sono le due lettere greche dell'Apocalisse: A e Omega e sopra la testa una volta si vedeva la mano del Padre che incoronava il Figlio. Sopra il tutto, colombe e palme alternate; a sinistra un vaso da cui forse zampilla acqua: un giardino simbolo del Paradiso; sul margine inferiore si vedono ormai soltanto quattro buchi neri: le sorgenti dei quattro fiumi del Paradiso terrestre. Sulla parte destra non è rimasta che una figura femminile assai sbiadita per cui è impossibile stabilire cosa vi fosse rappresentato. A sinistra vediamo invece una figura di ragazzo seduto e in atteggiamento di orante, fiancheggiato da due personaggi in piedi. Una scritta ormai illegibile ce ne dice il nome: Biato .. cioè Viator, e l'età fra i 17 e i 18 anni.

Ai lati della testa del Cristo sono le due lettere greche dell'Apocalisse: A e Omega e sopra la testa una volta si vedeva la mano del Padre che incoronava il Figlio. Sopra il tutto, colombe e palme alternate; a sinistra un vaso da cui forse zampilla acqua: un giardino simbolo del Paradiso; sul margine inferiore si vedono ormai soltanto quattro buchi neri: le sorgenti dei quattro fiumi del Paradiso terrestre. Sulla parte destra non è rimasta che una figura femminile assai sbiadita per cui è impossibile stabilire cosa vi fosse rappresentato. A sinistra vediamo invece una figura di ragazzo seduto e in atteggiamento di orante, fiancheggiato da due personaggi in piedi. Una scritta ormai illegibile ce ne dice il nome: Biato .. cioè Viator, e l'età fra i 17 e i 18 anni.

Esternamente, in basso era stato dipinto forse un paesaggio silvestre, perché si vede ancora una specie di bosco e un quadrupede che bruca l'erba o beve. La tomba è stata datata di fine IV o prima metà del V secolo. Ci si avvicina al periodo in cui i cristiani seppelliscono ormai sotto o presso le Chiese urbane e la nostra catacomba, che non ospita sacre reliquie, non avrà la successiva frequentazione come santuario e verrà definitivamente abbandonata e giungerà intatta sino al 1905.

L'importanza di questo piccolo cimitero è notevole: per esso noi possiamo gettare uno sguardo sulla vita di una piccola comunità dei Colli Albani d'età imperiale.

Per Roma sotterranea, Prof. Bruno Martellotta