All'interno del Parco della Via Latina, tra quest'ultima e la Via Appia, si conservano numerosi sepolcri di età romana tra i quali il piccolo ma interessante colombario scoperto nel 1831 da Pietro Campana detto di 'Pomponius Hylas'. Il colombario è un tipico sepolcro molto diffuso a Roma ad uso di coloro che, non potendo permettersi il lusso di un grande monumento funebre, desideravano che le loro ceneri fossero tuttavia accolte in modo decoroso.

All'interno del Parco della Via Latina, tra quest'ultima e la Via Appia, si conservano numerosi sepolcri di età romana tra i quali il piccolo ma interessante colombario scoperto nel 1831 da Pietro Campana detto di 'Pomponius Hylas'. Il colombario è un tipico sepolcro molto diffuso a Roma ad uso di coloro che, non potendo permettersi il lusso di un grande monumento funebre, desideravano che le loro ceneri fossero tuttavia accolte in modo decoroso.

Esisteva, dunque, la possibilità di iscriversi ad una associazione funeraria che, mediante il versamento di una somma, assicurava l'accoglimento delle ceneri del defunto in una delle molteplici nicchie, appositamente costruite, di cui il colombario era dotato. Proprio dall'aspetto di queste ultime, per lo più semicircolari e simili a nidi di colombi, deriva il nome di questo tipo di sepoltura. Vi si accede dalla ripida scala originaria . Il colombario è in opera cementizia rivestita di mattoni, struttura databile ai primi decenni dell'età imperiale.

Di fronte agli ultimi gradini è una nicchia, la cui abside è decorata con concrezioni calcaree, alla maniera dei ninfei. Sotto di questa, un pannello a mosaico di paste vitree, inquadrato da una fascia di conchiglie e da un motivo a treccia, reca un'iscrizione, sempre a mosaico, con due nomi al genitivo: Cn(aei) Pomponi Hylae e Pomponiae Cn(aei) l(ibertae) Vitalinis. Al di sotto dell'iscrizione sono due grifoni affrontati ad una cetra. Una delle meravigliose figure che decorano il colombario.

L'ambiente rettangolare del colombario è scavato in parte nella roccia (misure metri 4x3 circa) : notevoli sono la complessità della sua architettura e la decorazione di stucchi e pitture. In fondo si apre un'ampia abside, con al centro un'edicola su podio, inquadrata da due colonnine, che sostengono il fregio e il timpano: il tutto costruito in mattoni ed intonacato. Ai lati sono altre due edicole, con due timpani spezzati che ne inquadrano uno centinato. Sul lato destro, la parete si conclude con un'altra edicola a timpano triangolare. In uno spazi rettangolare ricavato sotto la scala è collocato un sarcofago di terracotta, ricoperto di tegole. Il lato sinistro della tomba è stato rifatto in un secondo tempo.

L'ambiente rettangolare del colombario è scavato in parte nella roccia (misure metri 4x3 circa) : notevoli sono la complessità della sua architettura e la decorazione di stucchi e pitture. In fondo si apre un'ampia abside, con al centro un'edicola su podio, inquadrata da due colonnine, che sostengono il fregio e il timpano: il tutto costruito in mattoni ed intonacato. Ai lati sono altre due edicole, con due timpani spezzati che ne inquadrano uno centinato. Sul lato destro, la parete si conclude con un'altra edicola a timpano triangolare. In uno spazi rettangolare ricavato sotto la scala è collocato un sarcofago di terracotta, ricoperto di tegole. Il lato sinistro della tomba è stato rifatto in un secondo tempo.

Due edicole a timpano triangolare, più grandi delle altre e decorate con stucchi dipinti a vivaci colori, si sovrappongono ad un partito architettonico più antico, simmetrico a quello del lato destro. Lo stile della decorazione e le iscrizioni permettono di attribuire questo rifacimento all'età flavia: la costruzione originaria ed il resto della decorazione sono quindi più antichi. Alcune iscrizioni, in particolare quelle con i nomi di un Celadio, liberto di Tiberio e di una Paesuza, ornatrice di Ottavia (nipote di Claudio e prima moglie di Nerone, sono di età giulio-claudia, degli anni tra Tiberio e Nerone (14-68 d.C.).

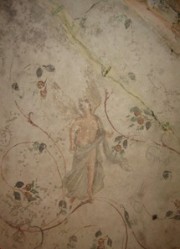

A questo periodo appartengono le pitture che decorano l'abside e la volta (sottili racemi, entro i quali svolazzano figure femminili, due delle quali alate); l'arcone sovrastante l'abside (con rappresentazioni di Pegasi e figure umane); il timpano e il fregio dell'edicola centrale, dove appaiono rispettivamente un satiro (?) tra due tritoni e una scena a carattere dionisiaco, mentre ai lati della nicchia con le urne sono rappresentate una figura maschile con in mano un rotulo e una figura femminile , tra le quali è una cista mistica, anch'essa di chiaro significato dionisiaco.

Si dovrebbe trattare dei due defunti qui sepolti, i nomi dei quali sono indicati nella tabella marmorea sottostante: Granius Nestor e Vinileia Hedone. Sono questi i primi proprietari del sepolcro e non Pomponio Hylas, la cui deposizione ebbe luogo probabilmente nella seconda fase. Una delle edicole di sinistra, appartenente come si è visto a età flavia, reca anch'essa rappresentazioni di chiaro contenuto simbolico e funerario: il centauro Chirone e Achille e forse, nel fregio, il supplizio di Ocno. L'urna cineraria di Pomponius Hylas e della moglie, trafugata nel medioevo, finì ad Amalfi, dove si trova tuttora.

Si dovrebbe trattare dei due defunti qui sepolti, i nomi dei quali sono indicati nella tabella marmorea sottostante: Granius Nestor e Vinileia Hedone. Sono questi i primi proprietari del sepolcro e non Pomponio Hylas, la cui deposizione ebbe luogo probabilmente nella seconda fase. Una delle edicole di sinistra, appartenente come si è visto a età flavia, reca anch'essa rappresentazioni di chiaro contenuto simbolico e funerario: il centauro Chirone e Achille e forse, nel fregio, il supplizio di Ocno. L'urna cineraria di Pomponius Hylas e della moglie, trafugata nel medioevo, finì ad Amalfi, dove si trova tuttora.

Da 'Roma' di Filippo Coarelli - ed. Laterza 1995